Sangano

Santina Cantone 100 anni

Sangano novecento

Una storia lunga dal 1870 ad oggi

Arsètari ‘dla côsina sanganeisa a

base ‘d lait

Sangano ha festeggiato i cento anni di nonna Santina

|

| Dalla scorsa settimana Sangano ha una centenaria in più. Si tratta della signora Santina Cantone, sanganese doc, che lunedì 28 ottobre ha soffiato su ben cento candeline. Nonna Santina, che, vista la sua professione di infermiera, ha fatto iniezioni a mezzo paese, ha tagliato il prestigioso traguardo ancora in discreta salute, a casa sua, circondata dall'affetto della figlia, di tre nipoti e due pronipoti. il giorno del suo compleanno, è venuto a trovarla il sindaco di Sangano, Alessandro Merletti, che, nel farle gli auguri, le ha anche consegnato una pergamena. Gli abitanti del Borgo San Rocco, zona in cui Nonna Santina vive, le hanno inoltre regalato un mazzo composto da cento rose rosse. La Valsusa giovedì 7 novembre 2019 |

|

Santina con la piccola Dalia figlia di Adolfo Malvisi Sindaco di Bruino-Sangano nel 1943

|

Santina a Gressoney S. Giovanni - anno 1943

|

In piedi: mamma Giovanna, la sorella Bettina e Santina

la nipote Michelina il papà Costanzo e la figlia Maria Dalia (Pasqua

1957)

|

|

A sx la sorella Bettina con Santina

Santina Cantone nasce a Sangano il 28 ottobre

1919 da Giovanna Cerutti e Costanzo Cantone |

Nei primi del Novecento, secondo una testimonianza, si aggirava nei pressi di Sangano "Candì", il bandito solitario di Villarbasse; il confine tra Sangano e Villarbasse e la riva degli Scarnassi erano suo territorio. Non aveva bisogno di coprirsi il volto, perché tutti sapevano chi era; lasciava passare quelli che conosceva e alleggeriva forestieri, carrettieri di passaggio e gente del posto che poteva vivere anche senza quel poco di cui lui si appropriava. La gente aveva paura, ma non troppa, perché al peggio prendeva la borsa, ma... non la vita. I carabinieri a cavallo ogni tanto facevano la loro comparsa e battevano la zona ma, quando c'erano i carabinieri, non c'era lui; quando c'era lui i carabinieri non passavano.

Il 3 aprile 1923, ai piedi della riva

degli Scarnassi furono trovati morti tre forestieri. Erano diretti,

si diceva, al mercato di Giaveno, seguendo un percorso allora abbastanza

frequentato. Furono identificati per Richiero Ferdinanda, di anni 49,

abitante a Rivalta, Richiero Onorina, sua figlia, di anni 26, e il marito

di questa, Cellone Giacomo, di anni 25, entrambi domiciliati a Sangano.

"Candì" non c'era più, non c'era più neanche

"Meot", altro celebre bandito. Il mistero della loro morte non

fu mai chiarito del tutto, ma si pensò soprattutto a un incidente

di percorso; si erano avventurati di notte sbagliando sentiero ed erano

precipitati in una forra profonda.

Nel 1924 Sangano contava circa quattrocento abitanti. Dai registri dell'Asilo

Valfredo apprendiamo che nel 1920 e ancora nel 1928, vi esisteva un solo

negozio di generi alimentari di Levrino Giuseppe, che vendeva anche cartoline

e generi di cancelleria, negli anni 1880-85 era gestito da Levrino Lorenzo.

Il negozio, originariamente sulla via Vecchia di Trana, da un Lorenzo

a un Giuseppe, da un Giuseppe a un Lorenzo e Angelo di padre in figlio,

tenne la corsa col tempo fino all'attuale tabacchi e giornali di Levrino

Paolo.

Nel 1922 se ne aggiunse un altro di Micheletti Dina, che poi fu ceduto,

forse nel 1927, ad Aschieri Virginia. Esisteva anche la latteria di Armando

Carlo (1928).

Numerose erano le botteghe artigiane; quella dello zoccolaio negli anni

venti e ancora, verso il 1940, era presente in tutti i paesi di campagna;

calzava tutte le famiglie e tutti i membri delle famiglie dai 5 anni in

su. Per questo riserviamo un piccolo spazio allo zoccolaio, artigiano

simbolo del vecchio mondo rurale. La corsa all'acquisto degli zoccoli

avveniva all'inizio dell'inverno; per questo periodo doveva già

essersi rifornito dei pezzi di ciliegio, noce, ontano, salice sagomati

secondo le varie misure, e già seccati a dovere. Era un lavoro

paziente che gli impegnava le serate dell'inverno precedente nel tepore

della stalla. Ad attaccare le tomaie poteva benissimo provvedere a ordinazione

avvenuta, perché la scelta del colore della pelle e del nastro

per fissarla al legno era ciò che personalizzava la calzatura;

un pezzo di ottone o di latta applicato alle punte era il tocco di eleganza

finale che solo gli anziani rifiutavano.

Lo zoccolaio, a metà Ottocento, era Matteo Spesso; forniva alla

Congregazione di Carità gli zoccoli da distribuire ai poveri per

l'inverno (nota di spesa di lire 26 e 30 centesimi nell'anno 1847; lire

37,50 nell'anno 1849). Negli anni 1860-70 lo erano anche Gio Garello e

Giacomo Ostorero.

Nell'anno 1909 lo era Vito Spesso che ancora riforniva la Congregazione

di Carità: un paio lire 7,80. Non abbiamo più altre notizie

dopo questa data, ma possiamo scommettere che qualcun altro continuò

dopo di lui a esercitare l'attività fino agli anni quaranta.

C'erano un lattoniere, Cornetto Antonio (1919); due falegnami, Cattero

Giuseppe (1921-26) e Micheletti Silvino (1928); un fabbro, Oliva Michele

(1924-28); un vetraio, Girotto Felice (1924); un lattaio Arnaud Carlo

(1928); diversi muratori e capimastri.

Almeno fino all'anno 1850 non esisteva una farmacia; bisognava rivolgersi

allo speziale Luigi Ferrai a Bruino. Non c'è in questo luogo né

medico né speziale, solo vi risiede un chirurgo locale che lo è

ad un tempo di questi poveri infermi col medico Quenda Giuseppe di Orbassano.

Non poteva mancare un'osteria.

La Trattoria del Gallo ha conquistato un posto di tutto rispetto nella

storia e nella tradizione di Sangano; sulla piazza, come la chiesa, la

casa del comune, la scuola, ha avuto una parte importante nel fare della

piazza il centro di aggregazione.

Attorno ai suoi tavoli, all'ombra dell'olmo secolare, si incontravano

gli uomini dopo la "messa grande" domenicale e dopo il lavoro

dei campi, per il quartino e la partita a carte.

La aprì nel 1910 sulla piazza, in locali attigui al suo macello,

Michele Levrino che aveva acquistato l'antica osteria di cui era proprietario,

già nel 1869, Giovanni Battista Gallo, padre di Gioachino Gallo,

eletto sindaco dopo le amministrative del 7 novembre 1920.

La denominazione, dall'arguto pennuto che compariva sull'insegna, sulle

carte e sui foglietti dei conti della trattoria, derivavano quindi dal

cognome dei primi proprietari.

Nel locale dei Gallo trovavano alloggio carrettieri e viandanti; la sua

stalla serviva da posta per i cavalli.

La trattoria fu poi ceduta dal Levrino a Nicola

Vittorio.

Nel 1812 esisteva pure sulla via San Lorenzo l'osteria di Giovanni Battista

Spesso, annessa alla sua casa rurale che faceva angolo con la piazza.

Lo "Stato d'anime della popolazione di Sangano del 1839" lo

indicava ancora oste in quell'anno.

Le mappe del 1757 e del 1931 evidenziano che fino agli anni trenta lo

sviluppo del paese avvenne lungo tutte le direttrici: via Maestra, strada

di Villarbasse, strada San Rocco, strada della Montagna, di San Lorenzo

e di Bruino, con una graduale penetrazione all'interno della fascia di

terre coltivabili, prati e orti, che sulla mappa del 1757 circondavano

il centro abitato, fino a invadere anche la striscia di vigne e prati

verso il Sangone, arrestandosi solo verso sud, al limite dell'attuale

Pinerolo-Susa.

Non per nulla il primo tratto dell'attuale via Villarbasse, a partire

dalla piazza si chiamava anticamente "via Maestra", e sulla

mappa del 1864 la via Quaretta, ora via Valfredo, era chiamata "via

Capoluogo".

La piazza e la via Maestra erano il cuore del capoluogo. Le case con orto

o giardino si erano infittite e disposte "a corte" intorno a

spazi quadrilateri detti "aire" o "airali".

Le case erano a due piani con scala esterna e ballatoio in legno; ad esse

o era giustapposto il rustico (case con fabbrica), oppure avevano giardino

o orto (vergero) attiguo.

Molti fabbricati rurali con aia e orto erano nella campagna, molto staccati

dall'abitato e dalla casa di abitazione.

Sulla mappa del 1757 le abitazioni apparivano disposte ancora in modo

casuale e allineate in modo irregolare all'interno dei terreni chiusi

dalle poche strade, e quindi raggiungibili con viottoli e stretti passaggi

comuni.

La mappa napoleonica del 1812 e soprattutto quella del 1931, presentano

un abitato ordinato, con i casali radunati a corte, su airali collegati

da viottoli che danno sulle strade.

Già la mappa napoleonica del 1812 indicava al centro della piazza

il grande olmo che è diventato, con la torre, l'emblema di Sangano,

e che fu, per circa due secoli, il luogo preferito di incontro e di crocchio,

spettatore muto e complice delle "viscasse"

dell'Epifania, quando si agghindava con i più strani oggetti rubati

per scherzo nelle aie dai buontemponi.

Un brutto giorno un forte vento lo squarciò a metà e alcuni

giorni dopo venne abbattuto: era (4 gennaio 1961).

La vox populi fornisce una versione meno romantica dell'accaduto, la quale

scagionerebbe l'implacabile strumento delle ire di Giove.

Più prosaicamente, il sindaco Accastello, constatata la grave sofferenza

dell'illustre vegetale, roso dai tarli, ormai inguaribile, considerato

il pericolo rappresentato dal gigante malato, ben consapevole di sfidare

il giudizio dei posteri, ne aveva deciso l'abbattimento.

Ma l'olmo, al pari dell'osteria del Gallo, si era già assicurato

il ricordo dei posteri.

Gli dedichiamo... alla memoria, queste strofe della poesia l’orm

di Nino Costa, che sembrano scritte proprio per lui:

Dnans a la cesa dèi pais, sla piassa

che a la séira ij paisan van fé le stròp [il crocchio],

tut grotolu, tut a bergnòche e a grop

j'é n'orm antich ed dozent ani e passa.

…..

Orm piemonteis, temprà mei che l'assel,

eh'a viv an pas ma ch'a tèm nen la guèra,

con le radiss bin ambrancà 'nt la tèra

ma con le rame ch'a sé slansso an cel.

A Sangano non c'era una sala cinematografica, perciò

la gente era poco informata delle pellicole allora in circolazione: Quo

Vadis di Guazzoni, Gli ultimi giorni di Pompei di Caserini, Cabiria di

Pastrone, con didascalie del grande D'Annunzio, né era in grado

di esprimersi sugli sdilinquimenti di Francesca Bertini che da dieci anni

imperversava in Assunta Spina.

Ma qualche assaggio aveva di tanto in tanto della decima arte.

In occasione dei festeggiamenti dell'Assunta, nei giorni 14-16 agosto

1921, uno spettacolo cinematografico nei locali dell'Asilo Valfredo a

favore della benefica istituzione, ebbe un incasso favoloso di ben 165

lire alla prima proiezione e di 30 alla seconda del 14 agosto; 100 lire

l'unico spettacolo del 15, e 71 lire all'ultimo spettacolo del 16 agosto.

Non sarebbe bastato a coprire il costo della pellicola: 411 lire, più

20 lire all'elettricista e lire 5 di mancia.

Ma la "tombola" a tutte le rappresentazioni salvò la

situazione: un incasso di 377 lire più una generosa offerta di

2 lire da parte di Nicol Giuseppe e di 100 lire da Luigi Saracco, il proietario

del castello dopo i conti Schiari-Riccardi.

Più frequenti erano le recite a scopo benefico pro asilo con l'immancabile

"tombola"; erano,con le feste popolari di Ferragosto, l'occasione

di aggregazione della comunità.

Nel 1924 l'amministrazione dell'asilo ebbe una spesa di 192 lire per l'acquisto

del materiale per la luce elettrica, di lire 30,40 per la posa del contatore,

28 lire e 50 centesimi per numero 6 lampadine

La luce elettrica però era ancora un lusso e usata con molta parsimonia,

a motivo delle alte tariffe.

A Giaveno la Cooperativa Elettrica, costituitasi all'inizio dell'anno

per iniziativa del can. Pio Rolla, rese possibile estendere la rete alle

frazioni a una tariffa conveniente, perché si era formato grazie

alla cooperazione, un capitale di oltre mezzo milione che permise di avere

una cabina a ventiduemila volts.

A Sangano, in assenza di una iniziativa del genere, non erano molte le

case allacciate alla rete, comunque anche in quelle si continuava ancora

con l'illuminazione a petrolio.

Nel 1926 i sindaci elettivi furono sostituiti dai podestà.

Il 1° marzo 1928, con Regio Decreto, Sangano e Bruino vennero riunite

in un unico comune denominato "Bruino" (l'espressione è

del Regio Decreto 1° marzo 1928); finiva in un armadio il vecchio

gonfalone di Sangano. Gioachino Gallo fu dunque l'ultimo sindaco di Sangano,

fino a quando i suoi poteri furono assunti dal podestà Bonassi

Giovanni. Sangano rimarrà aggregata a Bruino fino 1956.

L'autonomia amministrativa di Sangano sarà ristabilita e solennemente

festeggiata il 17 marzo 1957 con un pranzo sociale e la benedizione del

vessillo del Comune. Primo sindaco (1957-70) fu il cav. Giovanni Accastello.

Sempre nell'anno 1928 veniva elettrificata la tramvia Torino-Orbassano;

l'elettrificazione non era ben vista dagli industriali della zona, che

temevano la fuga della manodopera verso Torino.

Dal libro:

Storia di Sangano e della sua gente

Giuseppe Massa – Maria Teresa Pasquero Andruetto

Lazzaretti Editore, 1996

Anni cinquanta

Trattorie "Della Stazione"

(oggi Accastello) - "Del Gallo"

(in Piazza della Chiesa oggi chiuso) - con alloggio, saloni per ballo,

riunioni - gioco delle bocce - con terreno annesso.

Negozi - Rivendita Sale Tabacchi

con annesso negozio commestibili e distribuzione del latte: Via Maestra

- oggi Via Bert

Negozio commestibili: Via Villarbasse.

Macelleria: Piazza Comunale.

Panetteria: Piazza Comunale.

Falegnami - Segherie - Fabbro-ferraio - Lattoniere - Ciclista - Fumista

- Barbiere - Pettinatrice - Calzolaio - Muratori - Negozianti legna -

Sarte -Magliatrici - Infermiere - Sezione P.B. Gas - Conducenti.

|

Piano del luogo di Sangano stato desunto dalla Mappa formata dal Sig.

Misuratore Gio Battista Losa d'Orbassano in seguito alla Misura generale

dal medemo fatta nel 1757, servendo per memoria cio che resta colorito

in detto piano di rosso, sono le fabbriche, sitti e cortili delle medeme

ai quali non si è datto alcun allibramento di registro, è

tutto ciò si vede annotato e numerato sono li orti, giardini, e

vergeri ritrovansi nel recinto di detto luogo allibrati di registro come

nel Cattasto formatosi in detto anno 1757.

Scala di trabucchi cento e dieci

Sulla piazza e segnato un albero forse un olmo

|

Al centro della Piazza l'olmo, in rosso la Trattoria del Gallo dal 1910

Particolare della Mappa Napoleonica 1812

Archivio di Stato di TORINO

|

Casa del Fascio e Albergo del Gallo (in piazza dal 1910)

|

Albergo Trattoria del Gallo

|

Particolare dell'insegna dell'albergo trattoria del Gallo

|

La Trattoria e Macelleria anni sessanta

|

La Trattoria del Gallo chiusa nei primi anni sessanta, a dx Umberto figlio di Vittorio detto Bertino

|

Da un ex voto 5 luglio 1898 la piazza - a sx la Trattoria

Albergo del Gallo

di Gallo Giochino venduta a Michele Levrino nel 1910 e situata

a fianco della sua macelleria, rivenduta poi a Nicola Vittorio

|

Da un ex Voto anno 1900 quando era in via Trana ora via

Giovanni Bert

L'antico Albergo del Gallo

|

Interno dell'antico Albergo del Gallo -a sinistra l'antico

pozzo a destra Luigia Buscaglione sposata Gallo 1878 - 1941

situato in Via Bert (attuale Banca)

|

A destra l'antica trattoria Albergo di Gallo Giovanni Battista proprietario già nel 1869

|

Veduta dall'alto dell'antico Albergo del Gallo (segnato

in rosso) dal cognome dei proprietari, e cambio cavalli

prima del trenino, allora all'ingresso del paese, oggi al suo posto parcheggio

e banca

L'antica Trattoria del Gallo in demolizione occupava lo spazio del parcheggio e della Banca

|

Mappa Napoleonica anno 1812 - l'olmo sulla piazza, in blu l'antico Albergo del Gallo

|

Mappa anno 1931 - in blu l'antico albergo del Gallo dove ora c'è la Banca

|

Gallo Gioachino - Negoziante

Albergo del Gallo Sangano

Servizio Cavalli e Vetture

camere unite e separate

|

Carta intestata dell'antico albergo del Gallo

|

Particolare

Tema

Una pietosa scoperta racconto (dal vero)

|

Ieri mattina verso le prime ore fu trovato un morto ai

piedi di un monte nella sponda destra del Sangone.

Saputa la notizia tutti accorsero a vedere e invece di uno erano tre.

Il sarto di Villarbasse, anche lui curiosando conobbe il vestito da lui

fatto al caduto si avvertirono le famiglie e il sig. sindaco (Gallo Gioachino)

il quale telefonò a Orbassano. All’arrivo delle Autorità

i cadaveri in automobile furono trasportati al Campo Santo nella camera

mortuaria.

Anche noi bambini della scuola scappando dal cortile, andammo a curiosare.

Ma il signor Pretore mandò via tutti, e lasciò solo i parenti

e i superiori. Dopo di che i medici ebbero visitate le salme permisero

di cambiarli.

Ieri a Sangano fu un via vai continuo di forestieri. Questa sera alle

ore quattro si faranno i funerali

Cellone Giacomo anni 25, Richiero Onorina anni 26 coniugi, e Richiero Ferdinanda anni 49

Una storia lunga dal 1870 ad oggi

venditore di sale e tabacco - venditrice di sale e tabacco

Rosso Giovanni Giuseppe secondogenito di tredici fratelli figlio di Domenico e Domenica, nasce a Sangano il 18 marzo del 1767, rimasto vedovo nel 1836 sposa Viola Maria Giacinta, muore nel 1841 all'età di 74 anni e nel suo atto di morte vi è scritto di professione “venditore di sale e tabacco”.

La moglie, Viola Maria Giacinta si risposa nel 1844 con Cantone Carlo Giuseppe.

Il 3 gennaio 1864 muore Viola Maria Giacinta di anni settantacinque nativa

di Bruino, nel suo atto di morte ritroviamo la scritta di professione

“venditrice di sale e tabacco”, se ne deduce che la licenza

il Levrino Lorenzo (*1836) l’abbia acquistata successivamente dagli

eredi.

Levrino

una storia lunga 5 generazioni

Lorenzo 1836 - 1906

Giuseppe 1865 - 1953

Lorenzo 1894 - 1983

Angelo 1936

Paolo 1970

|

A destra il primo negozio aperto nel 1870 da Levrino Lorenzo 1836 - 1906

(viaggiata 1916)

Via Trana oggi Via Giovanni Bert

|

Levrino Giuseppe 1865 - 1953 (viaggiata 1916)

|

Commestibili

|

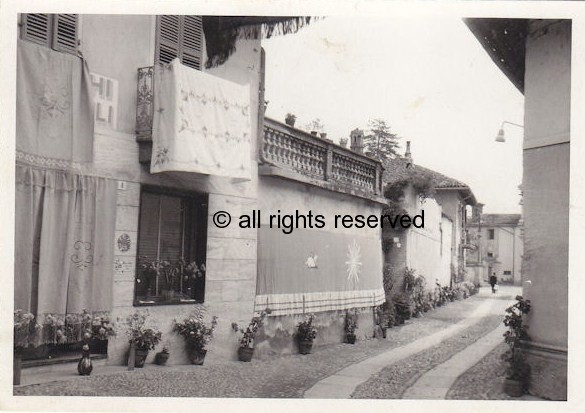

Il commestibile durante una processione

|

Via Trana oggi Via Giovanni Bert (Viaggiata 1958)

|

La Tabaccheria sotto i portici (Viaggiata 1973)

5 domande a…

Questa volta a rispondere alle nostre domande è Angelo Levrino, che ha dedicato una vita al commercio e al suo negozio. La sua famiglia da cinque generazioni gestisce attività commerciali a Sangano.

Angelo Levrino, 74 anni, commerciante sanganese. Come si presenterebbe a chi non la conosce?

Forse le persone che sono venute ad abitare in paese di recente sono le uniche a non conoscermi. Io sono a Sangano da sempre; terzo di quattro figli tutti partoriti nella stessa casa e nello stesso letto, anche se le mie sorelle Maria Teresa e Giuseppina sono nate a Sangano, mentre io e mia sorella Graziella siamo nati a Bruino, perché in epoca fascista i piccoli comuni erano stati soppressi ed il nostro era stato accorpato a Bruino. La nostra attività ebbe inizio con mio bisnonno Lorenzo (1836-1906): è sua la prima licenza, certamente sappiamo dai documenti che risale al 1870, ma è abbastanza probabile che abbia incominciato a vendere negli anni precedenti… Il primo negozio era dove attualmente c’è la posta. Poi venne il momento di mio nonno Giuseppe (1865-1953, sindaco di Sangano dal 1908 al 1920) che trasferì l’attività nella curva di via Trana (oggi è via Bert ed è ancora possibile vedere l’antica insegna dipinta sul muro della casa), a lui subentrò mio padre Lorenzo (1894-1983), successivamente fui io a “ereditare” il mestiere. Adesso, nei locali sotto i portici, tocca a mio figlio Paolo.

Com’è nata l’idea del negozio?

Mah! Non saprei come sia nata l’idea, ma io… io sono quasi nato in negozio! Anzi ci lavoravo ancora prima di nascere: mia mamma quando era incinta, a parte l’ultimo periodo della gravidanza, era sempre “dietro il bancone”, come si diceva una volta.

Ricorda la prima persona che ha servito, il suo primo cliente, e l’emozione che ha provato?

Ho iniziato ad aiutare i miei genitori che ero piccolissimo. Esattamente non ricordo cosa ho provato: i primi ricordi sono legati alla vendita della marmellata e della conserva a peso. Pensate che all’epoca di mio nonno si “incartavano” ancora nelle foglie di fico e di castagno! I miei genitori avevano una licenza completa e potevano vendere “dal paracarro al condominio”; mi vengono in mente tanti episodi… il petrolio per le lampade venduto sfuso… i sigari che si vendevano singolarmente… i bottoni, i fili, la lana e le “pezze”… gli scampoli di stoffa con cui le sarte cucivano gli abiti. Durante la festa del paese le persone si guardavano i vestiti “della domenica” per curiosità e per sapere chi era vestito con la stoffa di Levrino. A quei tempi comprare un sigaro era un rito, una lunga cerimonia. Erano fatti a mano, uno per uno, contenuti in scatole rettangolari di legno e si conservavano in verticale. Alfonso “Funsu”, il panettiere, li annusava per diversi minuti per fare una prima cernita, poi li faceva rotolare fra le dita e li selezionava ulteriormente. La scelta decisiva avveniva sempre dopo una leggera pressione. Il taglio del sigaro in più parti avveniva con “la ghigliottina”, una macchinetta di legno e metallo con fori di diametro diverso dove si infilava il sigaro che veniva tranciato da una lama sottile ed affilatissima, incernierata alla base di appoggio.

Come sono cambiate negli anni le esigenze dei clienti? E i Sanganesi?

Le esigenze dei clienti sono sempre le stesse e devono essere valutate attentamente per non deludere le aspettative di nessuno. Sostanzialmente direi che i Sanganesi non sono cambiati. In tanti anni non abbiamo mai “avuto da dire” con nessuno; davvero non è poco. Voglio bene a tutti, ho tanti amici e sono amico di tutti: questo mi piace. Oggi c’è il computer, ci sono le calcolatrici, le ricariche, i “gratta e vinci” e le mille macchinette elettroniche, ma i giornali si consegnano sempre all’alba…

Quali attenzioni deve avere un piccolo commerciante per avere la sua clientela in un’epoca di grandi supermercati e quali sacrifici deve fare?

Bisogna lavorare, lavorare e lavorare. Ancora oggi mi piace alzarmi presto per andare a sistemare i giornali. Avevo una media di 18 ore di lavoro al giorno e i sacrifici e gli investimenti si facevano e si fanno per mandare avanti l’attività… Con gli alimentari ti devi preoccupare della loro freschezza, di tenere tutto in ordine e molto pulito ed avere sempre sotto controllo il frigorifero… Con i giornali ti devi alzare presto e la loro gestione dà davvero tanto lavoro… «Angelo è ora di andare a dormire!» Queste sono state per anni le parole che mi diceva il signor Sestero che saliva sull’autobus alle 4,30 per andare a lavorare in Fiat quando faceva il primo turno. Quanto a me… dormivo pochissimo: dalle 5 alle 7; però al pomeriggio il negozio era chiuso dalle 13 alle 15 e lì… in quelle due ore… un riposino non me lo toglieva nessuno.

Ora invertiamo i ruoli: ponga lei un quesito da formulare a chi leggerà le sue risposte.

Anche se il mestiere l’ho ereditato ed ho potuto scegliere solo in parte “cosa fare da grande” sono molto soddisfatto della mia vita così come l’ho avuta, è per questo che non ho proprio nulla da chiedere.

A cura di Luca Cerutti

L’Informatore Sanganese anno 2008

Arsètari ‘dla côsina sanganeisa a base ‘d lait

|

|

Tipico dolce sanganese

“Siule piene”

Svuotare le cipolle piatte bollite. Preparare un ripieno con amaretti, gallette e grissini ammollati nel latte, spezie “saporite”, sale, zucchero, uova e la parte svuotata dalle cipolle. Passare tutto al passaverdure. Aggiungere se si vuole cioccolato e parmigiano!!! Riempire le cipolle ed aggiungere al centro un fiocchetto di burro. Porre nel forno a cuocere.

|

“Minestra ‘d ris al lait”

Bollire il latte con dentro due patate. Salare, schiacciare le patate

ed aggiungere il riso.

“Ris e cusa al lait”

Far cuocere 5 o 6 fette di zucca in un po’ d’acqua, schiacciarla

ed aggiungere latte e riso.

|

“Ris ‘n persun”

Far cuocere il riso nel latte col sale ed aggiungere alla fine un po’

di farina.

“Ris dus”

Far cuocere il riso nel latte con zucchero, sale, saporita scorza di limone,

burro.

|

“Pôlenta dousa”

(semolino dolce)

Latte, zucchero, sale, semola scorza di limone e, se si vuole, mezzo

bicchiere di marsala a piacere.

Era un piatto indispensabile per il “fritto misto”che si preparava

nelle grandi occasioni.

|

“Merlus ‘l lait”

Friggere i pezzi di merluzzo infarinati e coprirli di latte.

“Coi ‘l lait”

Far soffriggere i cavoli nell’olio e burro, salare e aggiungere

il latte.

“Mnestra ‘d castagne”

Cuocere la castagne bianche di Mondovì nell’acqua salata,

aggiungere latte bollito e riso.

|

Il buon latte di mucca della stalla di casa , o quello che si andava

a prendere dai vicini col “barachin”, si accompagnava molto

con la polenta.

Pulenta e lait

Pulenta bur e formagg

Pulenta e burgunsôla

|

|

“Bagna caoda”

…..a sangano la facevano così…..

Fe fundi ‘l burr ‘n ‘tl fuiot ‘d tera coita.

Butè l’ai e l’anciuve…..

Tuirè e fe disblè…..

Giuntè la fiur ‘dl lait

Fè mitunè ‘n poc e

Bon aptit!

…..si mangiava con sedani, peperoni, tapinabôt, cavoli, cipolle,

cardi e con tanto buon appetito in allegra compagnia!!

|

“Lait mensinour”

I nostri nonni attribuivano al latte delle grandi proprietà terapeutiche

e si curavano così:

Lait e amel

Per tosse e mal di gola

Pan muià ‘nt lait

Per fe i papin e fe crpè ‘l ascess

|

Lait e siule

Lait e malva

(per toglierre le infiammazioni)

Ai e lait

(per mal di gola e tosse)

Scuole Elementari di Sangano

maggio 1986

|

A Esterina Dovis con molti ringraziamenti per la sua collaborazione

Insegnante Graziella Chiavassa Clari

Dovis Esterina

1916 - 1996

nata alle Prese di Piossasco sposata alle Prese di Sangano con

Giacomo Andruetto

Pag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Maria Teresa Pasquero Andruetto